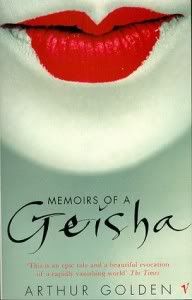

Review: Memoirs of A Geisha

Gue sekarang lagi baca 3 buku bersamaan. Satu buku yang selalu ada di tas gue dan gue baca setiap kali gue lagi nunggu apapun atau siapapun daripada bengong (yaitu Cala Ibi-nya Nukila Amal, ulasannya akan gue tulis dalam waktu dekat), lalu A Suitable Boy oleh Vikram Seth, kadang2 gue baca kalau gue lagi banyak enerji karena ini menyangkut suatu proyek yang mungkin bakal gue ceritain suatu saat, dan buku yang baru gue keluarin dari lemari week end kemarin, buku yang sudah pernah gue baca sekitar 3 tahun yang lalu, Memoirs of A Geisha (Arthur Golden).

Mengenai buku-buku yang gue beli dan gue baca selama dua bulan gue di Jakarta ini, umumnya sangat mengecewakan. Belum ada satupun, dari 5 buku yang sudah gue baca, yang gue baca sampai habis, gue udah keburu bosen atau muak di tengah jalan. Mengenai Cala Ibi, gue lumayan suka, nanti gue cerita lebih lengkap. Mengenai A Suitable Boy, dua orang sangat merekomendasikan buku ini (satu, dua), tapi belum ada seperseratus-nya yang gue baca, jadi kein Komentar dulu ya...

Nah, kekeringan gue akan buku bagus, membuat gue kembali membongkar-bongkar lemari buku gue. Selain itu ada alasan lain sih. Temen gue A minggu lalu minta rekomendasi buku. Salah banget kan, dia nanya gue, soalnya alirannya itu aliran Coelho banget, hahaha, bukan gue banget. Tapi dari semua buku yang gue gembar gemborkan, dia malah pilih Memoirs of A Geisha. Padahal gue sudah mengarahkan dia untuk baca Gone with the Wind aja, karena buku itu antara lain bicara tentang topik yang sering sangat dalem kita bahas, yaitu female gender role. (sebenernya gue mau bikin review apa sih, kok semua buku jadi gue bahas begini?)

Begitulah, gue habiskan week end kemarin dengan bersantai-santai membaca buku ini, yang belum juga kehilangan pesonanya bagi gue, ihiks. Dan ketika pagi ini gue sampai kantor dan nyalain YM, et voila, bagaikan ada kontak batin, gue baca offline message dari temen gue, yang selalu rajin menginformasikan gue ttg film-film bagus yang akan muncul, ngasih link, tentang Memoirs of A Geisha yang sedang di-film-kan dan akan dirilis Desember 2005 (di Jakarta diputar mulai 12 Januari 2006).

Ini jelas adalah film yang harus gue tonton. Walaupun orang selalu bilang buku yang di-film-kan selalu mengecewakan, namun gue pikir itu tidak relevan. Kalau penggemar buku selalu bilang, don't judge a book by its film, maka penggemar film bilang, don't judge a film by its book. Gue suka baca, gue suka nonton. Dan gak tepat aja, kalau kita membanding2kan kesan yang kita dapat dari film daengan yang dari buku. Jelas akan beda.

Buku ini terpusat bercerita tentang Sayuri, seorang geisha tradisional Jepang di Kyoto, yang berasal dari kampung nelayan yg sangat miskin. Ia dijual untuk menjalani pendidikan luar biasa berat sebagai geisha. Berlatar belakang Jepang menjelang pecahnya Perang Dunia II, buku ini secara keseluruhan sangat tragis. Tentang "perbudakan" anak perempuan, tentang melelang keperawanan perempuan, tentang manusia yang mengeksploitasi manusia lain dan menyebutnya sebagai budaya.

Gue jadi inget cerita Stefaan tentang Brussel, waktu itu. Dia bilang, kolonialisasi pada abad 19 dipahami di Eropa dengan cara yang berbeda dengan yang kita pahami sekarang. Dulu, kolonialisasi adalah kebudayaan, peradaban, pencapaian manusia. Brusel punya koloni suatu negara di Afrika, yang luasnya 80 kali luas Brusel, Kongo. Bangsawan-bangsawan di Brusel pada abad 19 menganggap kehidupan masyarakat Kongo sangat eksotis, dan ingin "memilikinya". Jadi mereka meng"impor" satu desa di Kongo, anak2 kecil tanpa pakaian, dan orang2 dewasa dengan pakaian minim, ditaruh di taman dan dipagari, untuk ditonton layaknya nonton hewan2 di kebun binatang. Tentu saja tidak lama mereka mati satu per satu, antara lain karena perbedaan iklim. Mengapresiasi mereka yang dicabut paksa dari akarnya, dulu kita sebut peradaban.

Memperlakukan perempuan sekeras dan serendah seperti yg diterima Sayuri, dulu kita sebut cara hidup. Cara hidup yang dijalani dan didukung oleh seluruh masyarakat, bahkan oleh perempuan sendiri.

Sejujurnya, buku ini sama sekali tidak menimbulkan rasa marah dalam diri gue. Kenapa gue harus marah, sementara tokoh2 geisha di dalamnya sangat menerima garis hidup mereka sendiri? Kenapa harus marah sementara mereka belajar banyak nilai hidup dari kondisi mereka? Seperti kata Mameha, hlm. 322,

"Kau berumur delapan belas tahun, Sayuri," dia meneruskan. "Baik kau maupun aku tak bisa tahu takdirmu. Kau mungkin tak akan pernah tahu! Takdir tak selalu seperti pesta di ujung malam. Kadang-kadang takdir tak lebih dari perjuangan hidup dari hari ke hari."

hlm. 321,

"Tidak? Kupikir kita semua menginginkan kebaikan. Mungkin yang kau maksudkan adalah kau menginginkan sesuatu yang lebih dari kebaikan. Dan itu sesuatu yang tak berhak kau minta."

Membaca buku ini gue sedih. Memang benar kata Koko waktu itu. Tidak ada lagi yang baru dalam buku-buku baru. Semua hanya pengulangan dengan bahasa yang beda2. Buku ini pun demikian. Apa yang orisinil dari penderitaan manusia? Dari harapan akan cinta yang kita pikir kita layak mendapatkannya? Namun sekali lagi, gue sangat menikmati cara para penulis itu mengekspresikan hal-hal tersebut. Hal-hal yang sama, bagi dua orang yang berbeda, akan beda penghayatan dan cara mengungkapkan.

Buku ini mengungkapkan kepedihan dengan cara yang kadang-kadang sangat sederhana namun dalem, kadang-kadang dengan metafora yang menimbulkan senyum pahit. Seperti menertawakan penderitaan diri sendiri.

Halaman 204,

Aku bertanya dalam hati, bagaimana perasaan ayahku jika melihatku berlutut di dalam apartemen Mameha, memakai kimono yang lebih mahal daripada apapun yang pernah dilihatnya, dengan seorang baron duduk di seberangku dan salah satu geisha paling terkenal di seluruh Jepang di sampingku. Aku tak cukup berharga untuk lingkungan seperti ini. Dan kemudian aku menyadari sutra indah yang membalut tubuhku dan merasa aku bisa mati tenggelam dalam keindahan. Pada saat itu, bagiku keindahan adalah semacam melankolia yang menyakitkan.

Halaman 294,

Kita makhluk hidup punya cara luar biasa untuk menjadi terbiasa pada sesuatu, tetapi ketika kubayangkan Mameha perlahan menarikan deritanya, tersmbunyi dari mata suami dan kekasihnya, aku tak bisa mencegah diriku untuk tidak merasakan kesedihan itu, sama seperti kau takkan dapat mencegah dirimu mencium bau apel yang telah dipotong di atas meja di depanmu.

Masih banyak sekali bagian2 yang gue kasih tanda dan gue garis bawahi, tapi sebaiknya kalian baca aja sendiri. Satu hal yang jelas, Arthur Golden adalah story-teller yang hebat sekali. Seperti katanya sendiri, untuk menuliskan kisah ini, dia harus melakukan 3 kali transformasi, dari laki-laki ke perempuan, dari budaya Barat ke Budaya Timur, dari masa kini, ke masa lalu.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home